機体の数が足りなくて、参加するかどうか悩んでいたのですが、多くのベテランの方々の機体を勉強させてもらえるチャンスでもあるので、朝早く起きて参加してきました。

天気予報よりもちょっと風が強めですが、キャリングケースを開けて、

INSPIREでウォーミングアップ。

4投目で垂直落下し、胴体を損傷してしまいました。

まだ、ウォーミングアップ終了していないので、もう一機の

INSPIREを取り出して、練習再開。相変わらず肩は痛いのですが、飛ばすには支障がなさそうです。

今度は、練習なのにサーマルに乗ってしまい、公園端の大きな木の中に吸い込まれてしまいました。

トホホ。

キャリングケースを開けて30分で2機を失ってしまいました。

もう、練習に使えそうな機体(調整済の機体)は残っておらず、本番用

WIZARDの2機があるのみです。

そのうちの1機を確認用に1投して、練習終了。

前回調整のとおりの特性を出してくれているので、これは絶対にいじれません。

ふと、他の方が滑空させている機体を見上げると、みなさん上反角が大きいようです。私の機体が平べったく見えてしまいます。

返りの良さはココにあるのでしょうね。

既に多くの方々が芝生上で練習しています。

定刻になり、開会式。

そのあと、計測です。

いつものホームグラウンドでこれだけのパイロットが集まることはまずなく、壮観です。

どの空域にも飛行機が舞っています。

さて、私の記録ですが、本番に対する弱さがもろに出てしまいました。

発航自体をミスったランチはなかったのですが、風、サーマルを読み切れず、アッという間に降りてきてしまいます。(よく飛んでいると思っても、タイムとしては全く伸びていない。)

ベテランの方々は、次々にサーマルに乗せて気持ち良く滑空させています。

この違いは歴然とタイムに現れています。

ということで、結果報告は以上!

計測終了後、せっかくなので、ベテランの方々の機体を見せてもらいました。

私の機体と比較して、大きく異なる設計は次のとおりでした。

・ノーズが短い。(私の機体よりも3~4cm短いのです。)

・あまり軽量化にこだわっていない。(私の機体よりも1割程度重い)

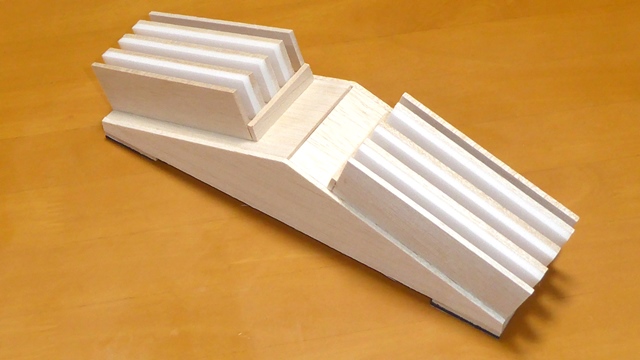

・中空胴の機体はあまりおらず、積層胴でしっかり作られている。

・二段上反角主翼の外翼にはキャンバーは付けていない。(私は少しキャンバーを付けています。)

・双垂直尾翼よりもT尾翼の方が主流になっている。

・上反角がおおきい。

イヤー、勉強になるなぁ。

もっとも大きなコンセプトの違いは機体質量でした。私は一生懸命軽量化するために、機首錘を減らすためにノーズを伸ばしたり、中空胴を採用したり、上反角を適度に抑えて翼面荷重を小さくしているのですが、ベテランの方々の機体は「高度獲得」と「返り」重視の機体でした。

高度を獲得するために、抵抗を軽減する必要があり、そのためにT尾翼を採用し、外翼のキャンバーはゼロ、胴体は積層胴で、私の

WIZARD(三角胴体幅は3.5mm)よりもうんと薄いのです。

ちょっとだけ、投げさせてもらいましたが、発航時の「抜け」が素晴らしかったです。

そして、どんな姿勢からも確実に安定して返るのです。

返りの良さはノーズが短いこと、そして上反角が大きいことです。

機体質量に関しては、インドア機体ではなく、外で色々な環境のなかで飛ばすことになるので、総合的に見て、軽い機体が滑空時間が長い機体とは言い切れないとのことです。(ここは、私もとっても悩んでいるところなのです。)

それよりも、少しでも高く上がる機体を作って、確実に返すために質量を使って、あとはその質量でどこまで沈下率を小さくすることが出来るか、ということが重要とのことでした。

とても奥深いお話を聞くことが出来ました。

また、もう一つ。

「とにかくたくさん機体を作ることが重要。」

とのことでした。工作精度も上がるし、機体の特性を熟知することが出来るということです。

これは、私には難しいかもしれない。作りたい気持ちは溢れんばかりにあるのですが、時間が取れない。

ちょっと、話が長くなってしまいましたが、

計測終了後、風は弱くなって、安定したサーマルが出てくる環境になりました。

計測後なので、カウントされませんが、私の

WIZARDでも3連続MAXを出しました。

(よくある言い訳というか、負け惜しみですね。)

下の画像は、10倍ズームで撮影しています。普段、このBLOGに掲載している画像は大体3倍ズーム程度なので、結構高いところまで上がっていることを分かって頂けるでしょうか?

そして、ベテランの方の機体(滑空)を掲載させてもらいます。(この機体は双垂直尾翼)

実に安定してゆったり滑空しています。

今日は、多くの方々からの貴重な意見を頂いてとても有意義な経験をさせてもらいました。

今後、また新しい機体設計に励んで行きたいと思います。

この場を借りて、皆様に感謝いたします。

機会がありましたら、また教えてください。

紙飛行機は楽しい!

Fun to glide !